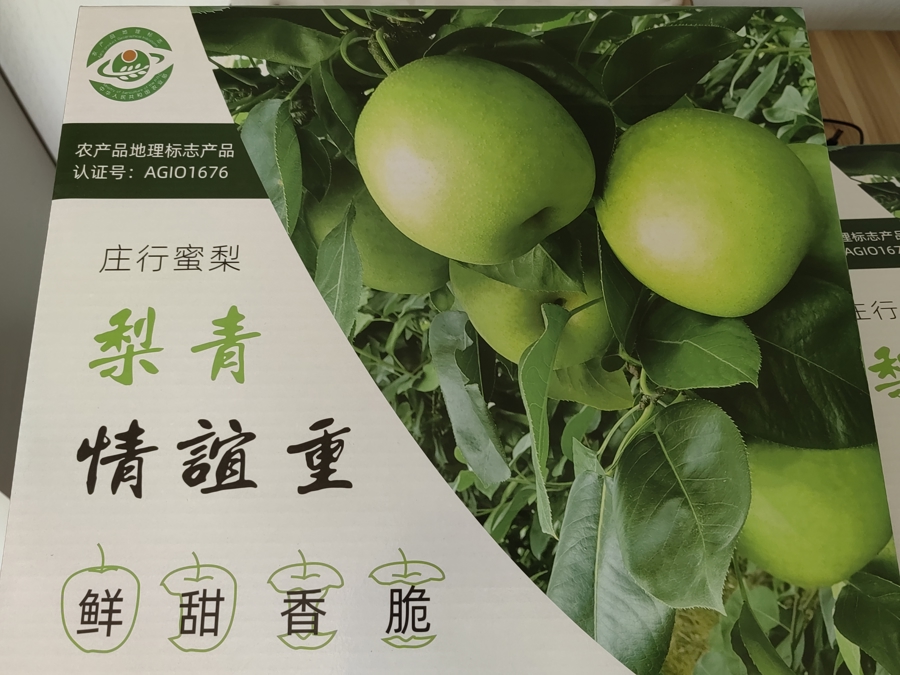

七月的上海,暑气蒸腾,奉贤区庄行镇的上海潘庄蜜梨种植专业合作社里,却因满枝沉甸甸的翠玉梨透着清甜凉意。

合作社负责人陆志兴正带着工人忙着采摘今年第一波鲜果,“7月15日起,这批早熟品种就陆续上市了,老顾客们早就等着尝鲜呢。”

今年庄行蜜梨入选国家地理标志产品名录,老人的眼里闪着光:“以前只管把果子种甜,现在要让全国都知道,庄行蜜梨的招牌有多亮。

这份底气,藏在一串亮眼的数据里。作为上海主栽的四大果品之一,梨在十年间走出了一条“逆势上扬”的路子:当其他主栽水果种植面积有所收缩时,梨的种植面积始终坚挺,品牌销量更是一路看涨。仅庄行蜜梨,销量就从2016年的83.3万箱跃升至2024年的132.9万箱,增长近60%。

“上海的土地金贵,种梨得往‘尖’上走。”陆志兴知道,上海的农业或许没有广袤的田野,但有最挑剔的消费者、最前沿的技术和最畅通的市场——要在“特而精”上做文章,而非走“大而全”的老路。庄行蜜梨的品牌之路,正是循着这条逻辑层层深耕。

从“有身份”到“立规矩”,筑牢品质根基

庄行蜜梨的品牌意识,早在规模化种植初期就已萌芽。1998年启动规模化种植后,2003年便拿下上海市安全卫生优质农产品认证,2015年成功登记国家农产品地理标志(AGI01676),为品牌打上“地域专属”的印记。

但“有身份”只是起点。为了让品质配得上招牌,奉贤区市场监管局(知识产权局)联合庄行镇、农科院成立庄行蜜梨研究所,制定出八大类26项生产操作规范,从幼苗定植到果实采收,全环节都有了“标准答案”。

2022年,奉贤区蜜梨协会成立,整合10家合作社、80户农户,通过“协会+专家工作站+农户”三级品控体系,实现品牌授权与生产标准的统一。每一颗梨的背后,都是标准化生产的硬支撑。

从“护招牌”到“拓市场”,守住品牌生命线

品牌成长路上,总会遇到风浪。2019年,面对商标被恶意抢注的危机,庄行蜜梨创新采用“独家经销权置换”策略,成功夺回核心商标权。此后,他们搭建起侵权实时监测与快速响应机制,像守护眼睛一样守护品牌。

与此同时,“科技赋能”让品质持续升级,277.5公顷的标准化产区里,现代化设备一应俱全,使庄行蜜梨创下8325吨年产量、8742万元产值,成为奉贤农业的闪亮名片。

标准化梨园引来了更多力量的关注。复旦大学团队来收集种植数据,为研发农业机器人做准备,科技企业也主动上门,探索智慧种植模型。

陆志兴笑着说,现在梨园里不仅有传统农技的沉淀,更有科技的新鲜感,行距4米的通道不仅方便农机作业,也成了智能化设备的“试验场”。

从“单一果”到“全家桶”,让品牌走进生活

品牌的温度,还藏在对消费者的精准洞察里。庄行蜜梨打造的“品种全家桶”,让甜蜜从7月延续到8月:

- 7月5日,苏翠1号抢先登场,单果约350g,甜度11度,甜润得恰到好处,成了中年人的心头好。

- 7月10日,沪晶18号接棒,甜度升至12度,一口下去满是浓郁甜香,孩子们毫无抵抗力;

- 7月15日,翠玉新鲜上线,质地鲜嫩、水分充沛,10度的清甜带着清爽,格外合爷爷奶奶的心意;

- 7月25日至8月10日,翠冠进入集中采收期,是全家共享的应季美味。

一颗小梨子,就这样在国际化大都市里,种出了“特而精”的大天地。

配资炒股网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。